穿越百年档案 探秘清代“贡茶”史迹

所属分类:最新资讯 阅读次数:1501 发布时间:2025-08-14

前段时间,国家档案局发布了第六批《中国档案文献遗产名录》,我省保存的清代陕西紫阳县衙档案,因其是国内现存时间跨度较长、保存较为完整的清代县级档案,所以入选其中。那么,打开这些馆藏档案,又会给我们钩沉出怎样的历史岁月呢?

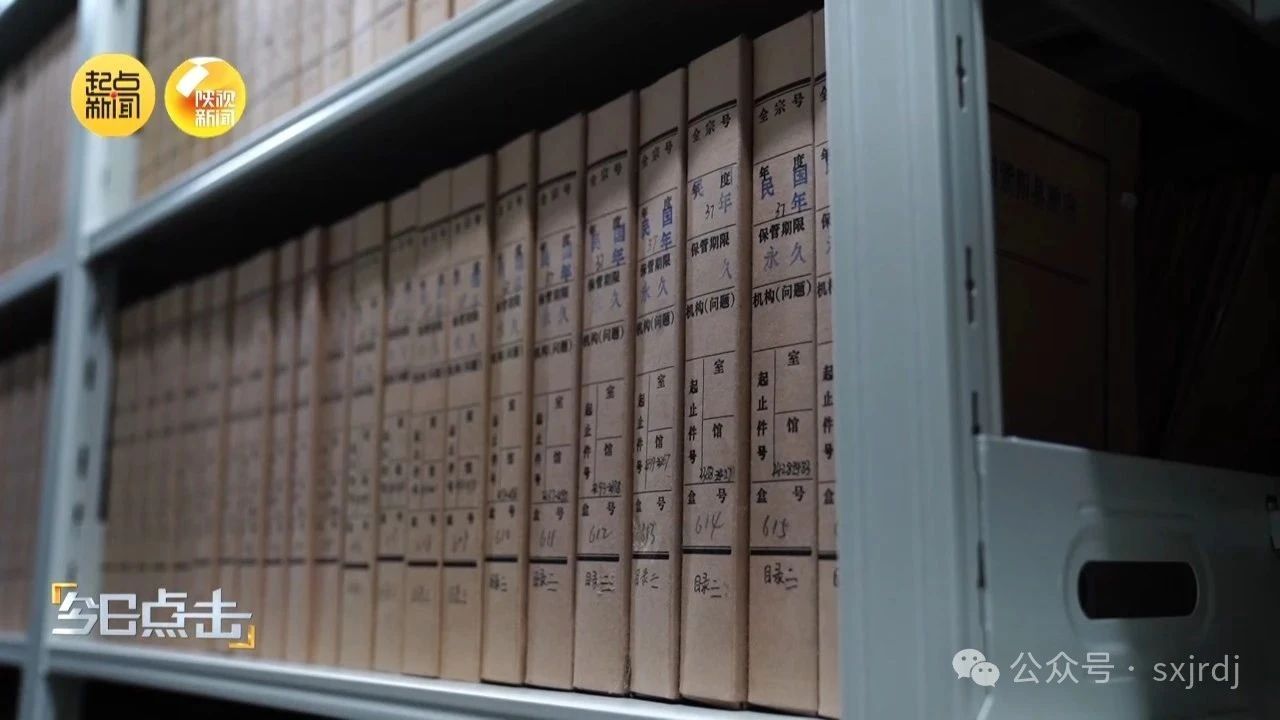

走进紫阳县档案馆库房,这一本本清代县衙档案,犹如打开了一扇历史的大门,能让我们一窥一两百年前紫阳当地的生活百态和世故人情。

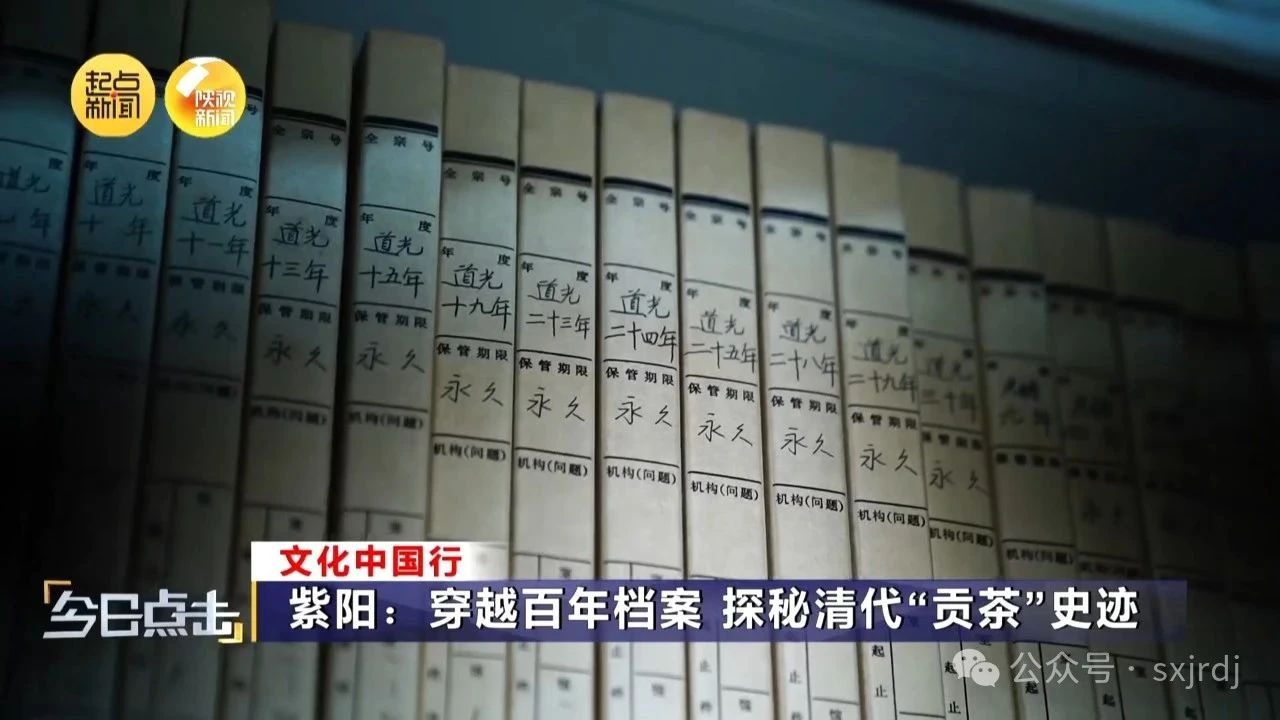

紫阳县档案史志馆保管利用股股长 穆平:这里保存的是清道光到宣统年间的档案,时间跨度有145年,省档案馆保存有1080卷,我们馆保存有318件,里面的内容涉及有军事、政治、文化、外交等方面的内容。这个档案盒里边的档案就是当时光绪十年,铺架房这个机构的一份档案。

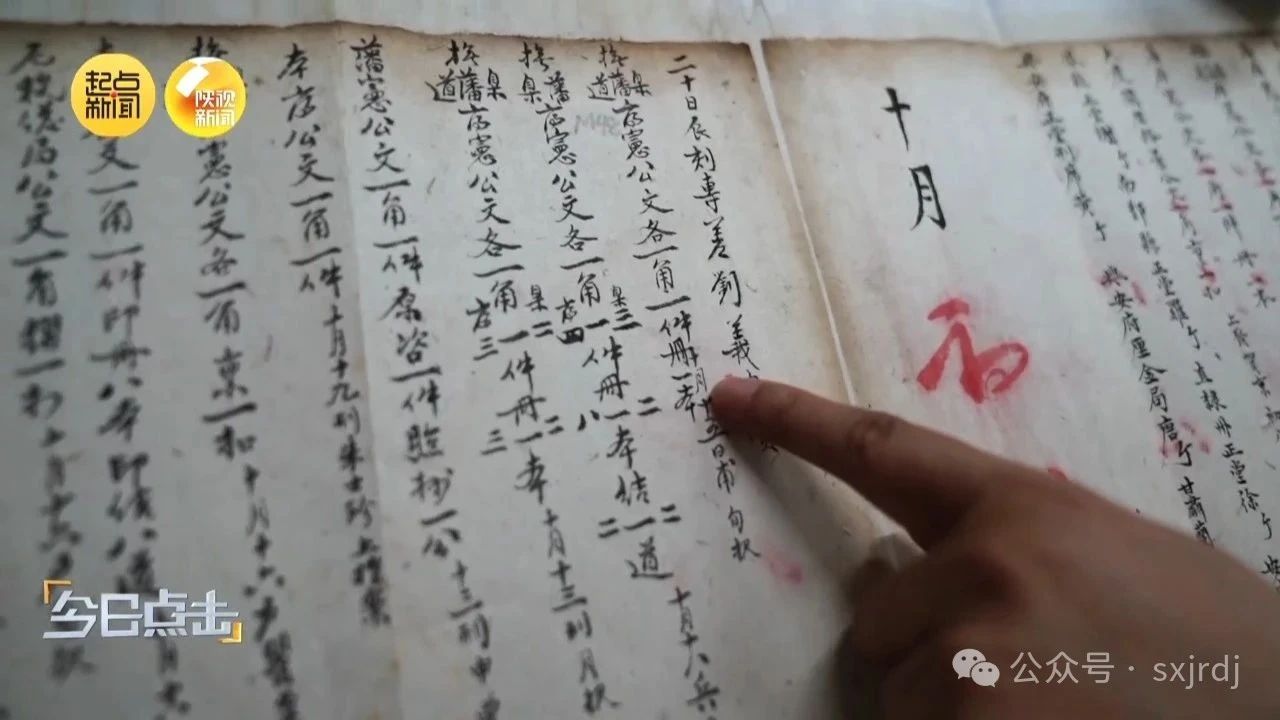

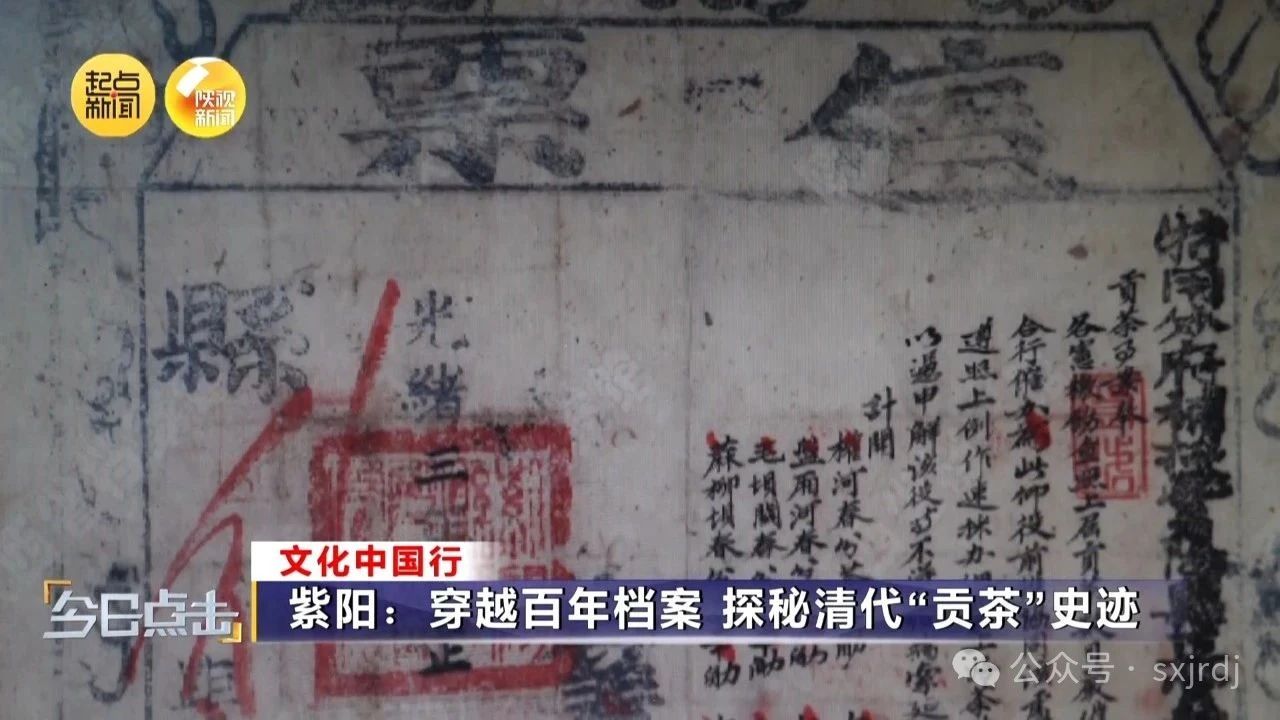

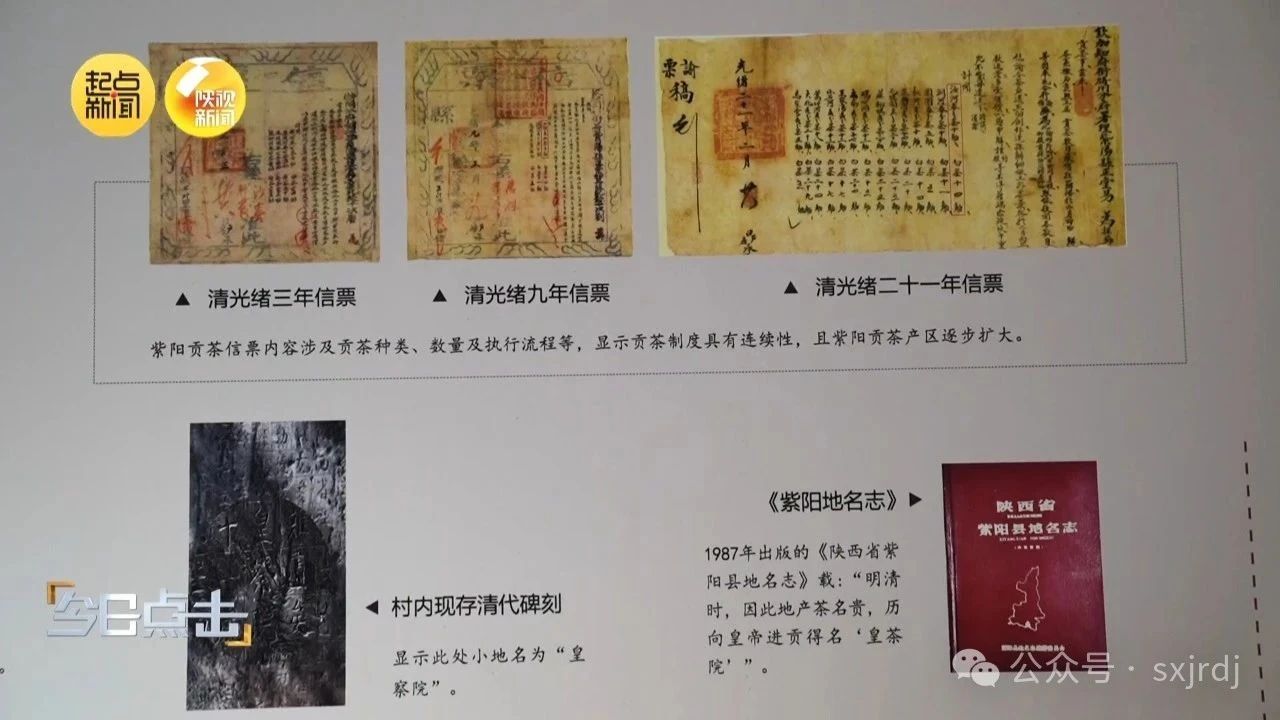

按照古代中央吏、户、礼、兵、邢、工六大行政机构分工,一般县衙里也有对应的六房。铺架房就是收发公文、管理档案的机构,而在这些馆藏档案中,有一份光绪三年的贡茶信票尤为珍贵。

中国民间文艺家协会会员、《紫阳茶史》作者 栾成珠:2003年,当时我在(紫阳县)人民银行工作,由于人民银行的档案室是县档案局协助我们,争取了省档案局的二级档案室。当年我们就订的有《陕西档案》这个杂志,我从那份杂志上看到,省档案馆的两个专家发表了,陕西省档案馆发现了紫阳县在光绪三年的“信票”。

“信票”是清代上级官府向下级发布命令和指示的常用公文,类似于我们现在政府部门下发的“通知”。

中国民间文艺家协会会员、《紫阳茶史》作者 栾成珠:我当时非常惊奇,我曾经参与过紫阳县县志的编写,那里边也有关于紫阳贡茶的记载,但是没有档案资料去佐证它。那么这边有了档案的资料佐证的话,那就是真实的。当时我正在写一篇关于紫阳茶发展展望的文章,我需要我们的历史来为它增加内容,增加它的底气,我也非常感谢在这个时间出现了这个信票,当时我的心情是比较复杂的。

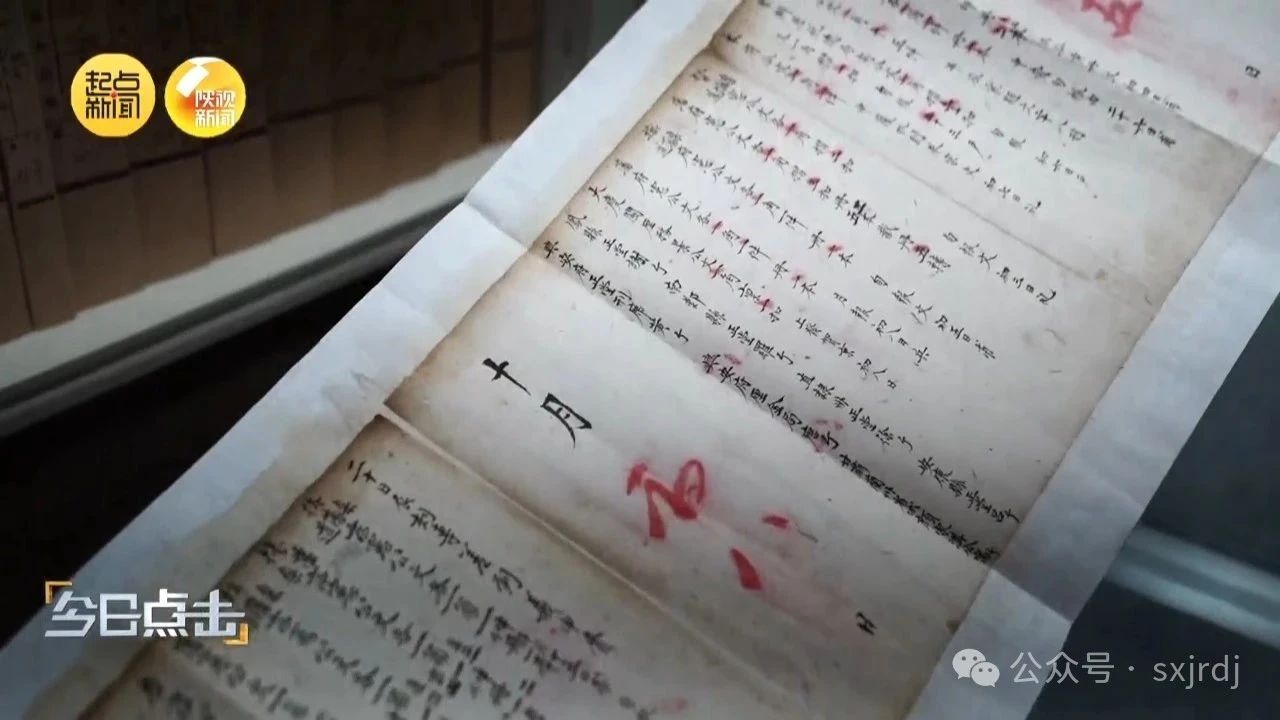

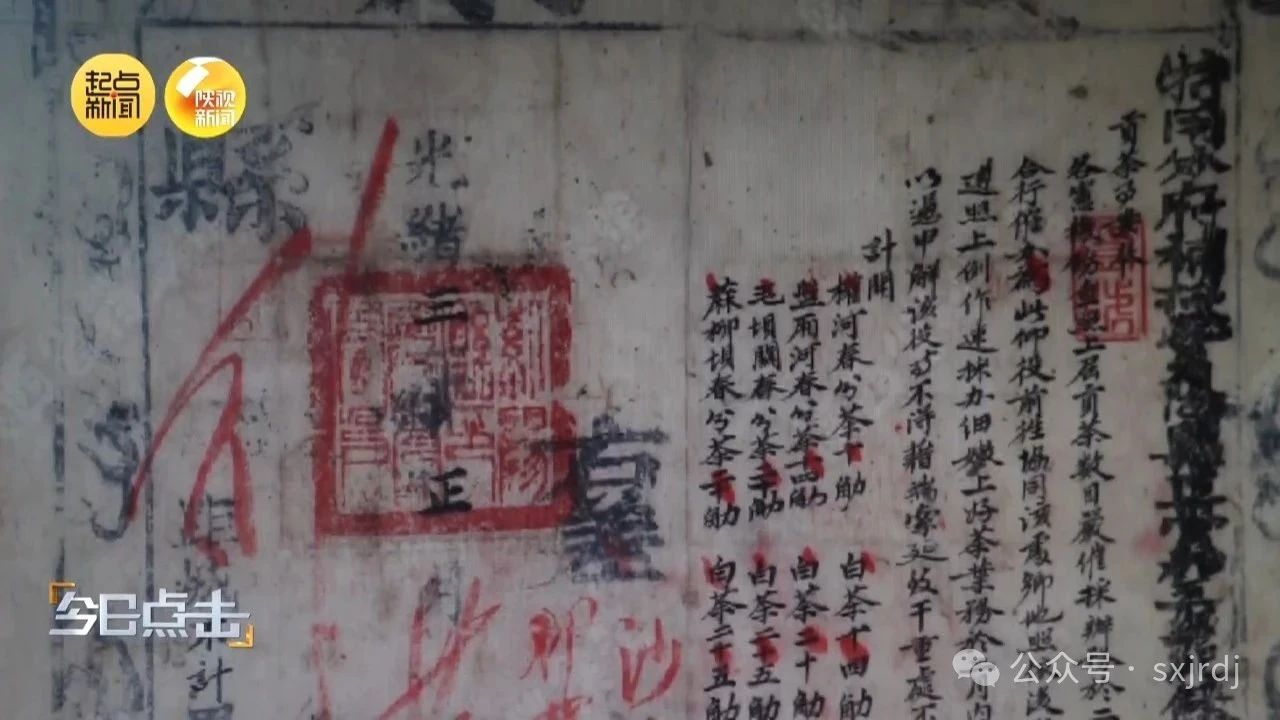

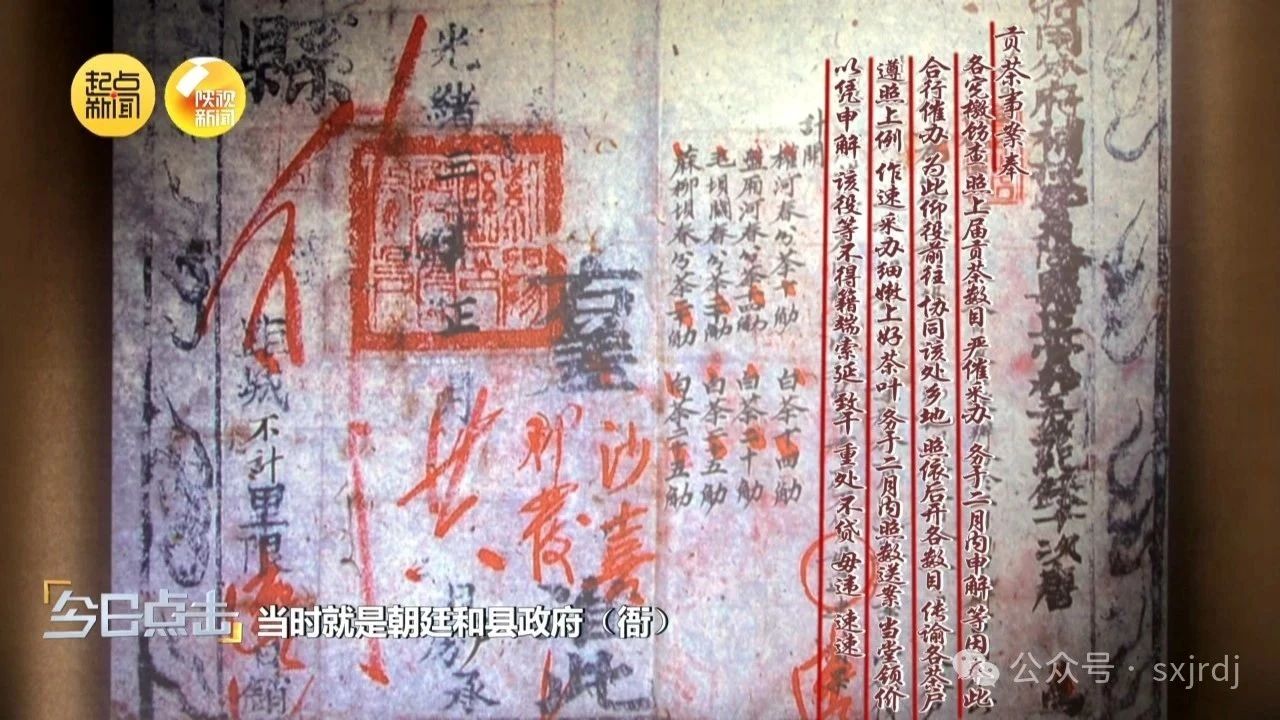

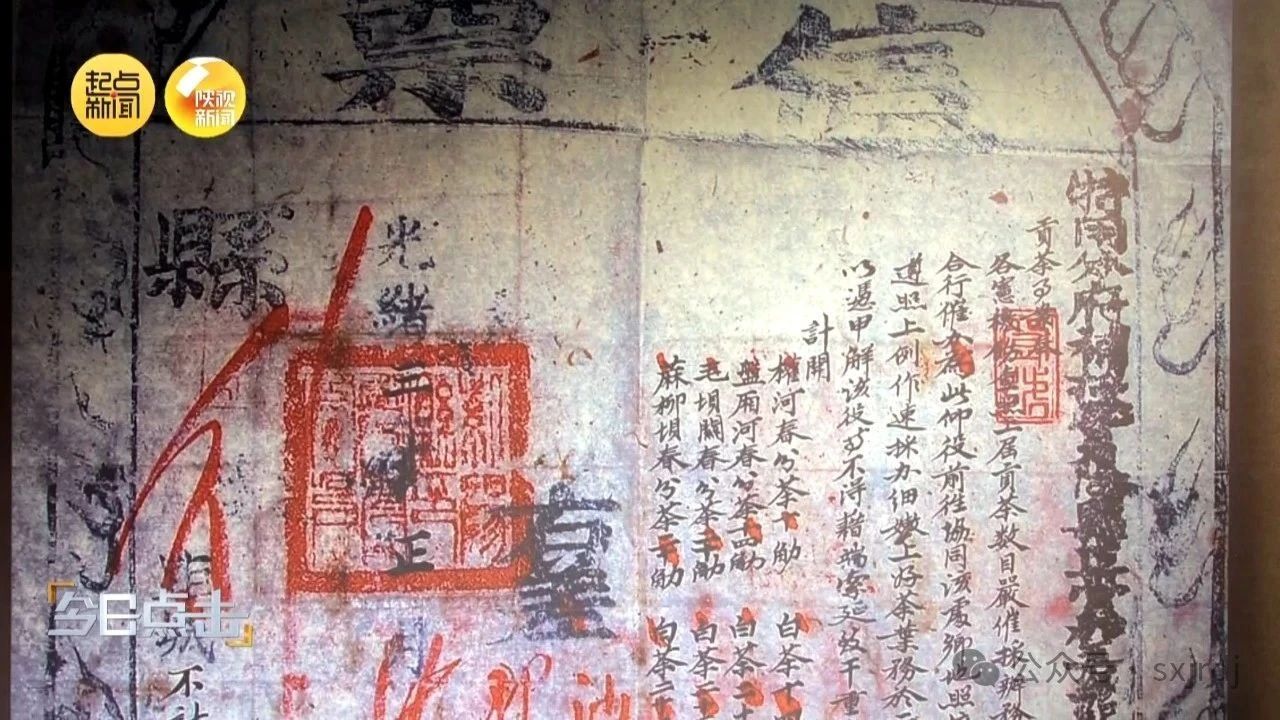

那么,能让栾成珠既惊奇又感慨的这份“信票”究竟记录着怎样的内容呢?打开这份神秘的“贡茶信票”,148年前,上级官府下达给紫阳知县的这份督办通知,字体清晰有力,内容简洁明了:“贡茶事。案奉。各宪檄饬查,照上届贡茶数目,严催采办,务于二月内申解。等因奉此,合行催办。为此,仰役前往,协同该处乡地,照依后开各数目,传谕各茶户,遵照上例,作速采办细嫩上好茶叶,务于二月内照数送案,当堂领价,以凭申解。该役等不得籍端索延,致干,重处不贷!毋违!速速。”

中国民间文艺家协会会员、《紫阳茶史》作者 栾成珠:当时就是朝廷和县政府(衙),当时对贡茶的管理,它是在正月间下达的信票,而要求在清明前就要送到京城去。这个它(贡茶事宜)采取的方法是比较严厉的。第一个,下边的基层要按照信票的要求,立即组织各茶户,来按里边的斤两按种类完成,这是第一个;第二呢,它的官吏不能够籍端索延,而且信票的最后还加了“速速”两个字,这个当时我就是比较感兴趣的。

栾成珠说让他感到吃惊的是,在唐代朝廷举办清明茶宴时,陕南当年的新茶送到西安尚可理解,但在清代要在一个月时间内,把当年的新茶在经过采摘、杀青、

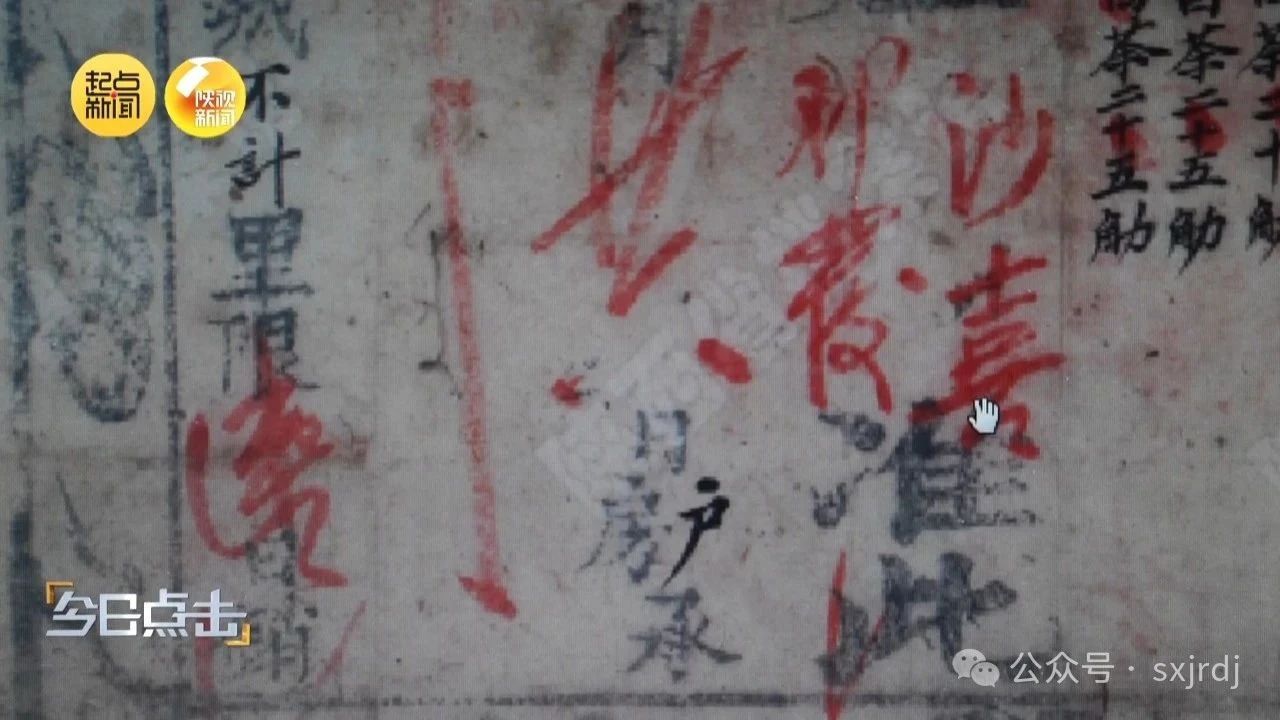

揉捻、晾晒等多道工序后,还要赶在清明前按期解送到遥远的北京,这让他十分不解。在这份信票上,不仅明示了几个贡茶产地需上贡茶叶的品种斤两,如:“权河春分茶十斤,白茶十四斤;盘厢河春分茶十四斤,白茶二十斤;毛坝关春分茶二十斤,白茶二十五斤;麻柳坝春分茶二十斤,白茶二十五斤。”而且还用朱批对具体斤两进行了圈点,并列明了办差衙役沙喜、邓发两人的姓名,由此可见当时的紫阳知县对这次贡茶的重视程度。为了考证紫阳贡茶的具体细节,栾成珠当时也循着信票上提到的几个茶叶产地进行了走访,而且在一些上了年纪的老人口中,听到了一些有关贡茶的民间记忆。

紫阳县城关镇青中村 张显华:在我七八岁的时候,我们奶奶在这里采茶,就是又高又大的茶树,我们小孩站在梯子上,弯下腰(把树枝)扳下来采摘,最大的灌木这么粗,要搭梯子上采。我爷爷的爷爷说,皇察院这个茶,在我爷爷的记忆中说,这个茶园就从上几代人就(守着)这片茶园,我们祖先就靠这个茶园一年经营的茶叶维持生计。

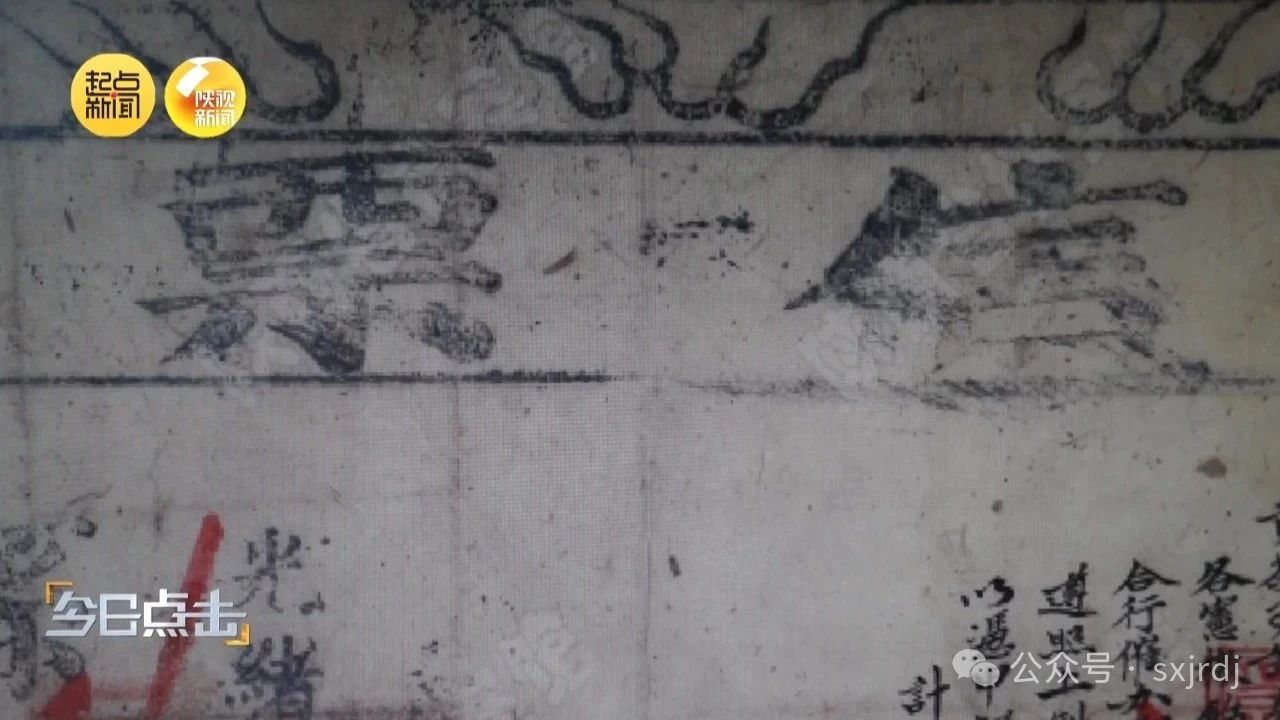

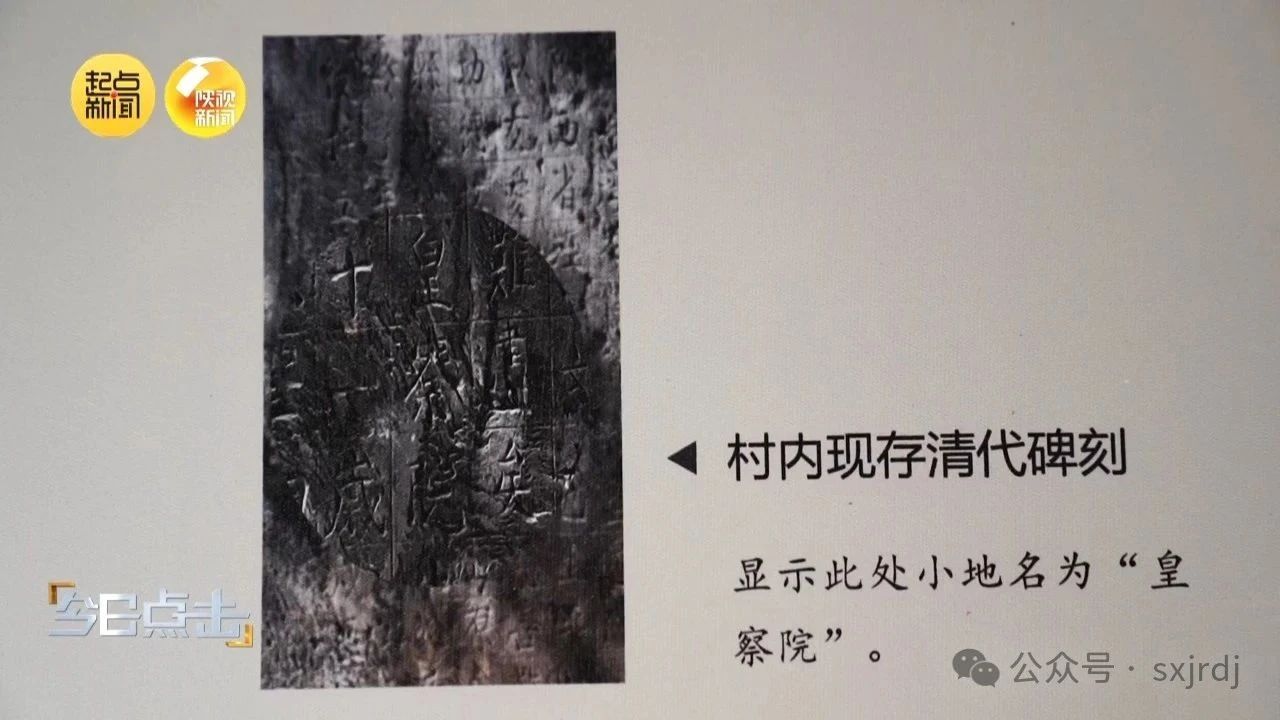

紫阳县城关镇青中村的张显华说,在他们家的族谱记录中,到他这一辈已经在这里居住生活了11代人了。在青中村的村史馆内,村子里清代石碑拓片上“皇察院”几个字,依然彰显着这里曾经的不凡。

紫阳县城关镇青中村党支部书记、村委会主任 冉维富:皇察院,院落的院,它是一个机构的意思。(村里的)老人一直叫这儿皇察院,后来我到村上工作以后,我才了解,皇察院从明清时候就有这个机构设置在这个地方监制茶叶。也就是汝河一带的茶叶全部由这个机构来监制,这个地方有一个老茶园,所以把这个机构就设在这个地方,让这个机构每年监制的茶叶给皇帝进贡送过去,所以叫皇察院。

位于汉江上游大巴山北麓的紫阳,从古至今因其八山一水一分田的自然条件所限,当地群众一直都沿袭着种茶的习俗。考证清代紫阳县衙档案,可以看到当时的茶叶除了上贡朝廷的“贡茶”外,紫阳的茶叶还曾分为“官茶”,由官府作为战略物资管控,通过陕西的茶马古道,沿汉江水路运往汉中后,再经甘肃、青海、新疆的陆路出关运往西域,进行“以茶易马”。除了“贡茶”“官茶”外,剩余的茶叶茶农们才能用作“商茶”互市交易获取家庭取收入。而到了今天,曾经的“贡茶”和“官茶”早已成了尘封档案中的过往记事,而茶叶已实实在在变成了当地富民强县的“金叶子”。

紫阳县城关镇青中村党支部书记、村委会主任 冉维富:现在我们(村)有2100亩,(村民)人均有2亩茶园,我们的主导产业也是茶叶,老百姓对这个也有喜好,把这个作为一个支柱产业,每年的收入就靠这个茶叶。

中国民间文艺家协会会员、《紫阳茶史》作者 栾成珠:尽管贡茶对群众带来了很大的苦难,增加了群众的赋税负担,但是对我们紫阳来说,促进了紫阳茶叶加工的精细,促进了紫阳茶叶持续发展。直到今天,我们仍然还感觉到贡茶(制度)对我们紫阳茶叶发展带来的这些好的影响。

仔细翻查清代陕西紫阳县衙档案,档案的内容不仅包括官员任免、缉捕人犯、催粮纳税的官府记事,还囊括了平民百姓分家立户、田产买卖、官司纠纷的生活日常。

热门文章

-

【技能大赛】第二届全国乡村振兴职业技能大赛茶艺项目陕西省参赛选手集训备赛

由省人力资源和社会保障厅、省农业农村厅共同主办,省技能鉴定指导中心指导,陕西省茶叶流通协会承办的第二届全国乡村振兴职业技能大赛陕西省选拔赛茶艺项目比赛于3月下旬进行,获得职工组和学生组金牌的两位选手获得参加全国总决赛资格。陕西省茶叶流通协会...

2024-04-23 -

破局茶业新赛道!黄蔚老师领航紫阳富硒茶品牌升级,点燃2025茶旅融合新势能

国茶文化千年传承,却困于“有品类无品牌”的桎梏。2025年3月10日,黄蔚老师受邀出席紫阳县茶叶生产暨茶叶品牌发展大会!与政府、机构及企业家共话茶产业破局之道——从“绿叶子”到“红票子”,紫阳茶如何以品牌化突围,借茶旅融合抢占全球富硒茶赛道...

2025-03-11 -

大使品茶享安康 丝路香茗敬友朋 ——2023“国际茶日·大使品茶”活动在陕西安康举办

5月20日,2023“国际茶日·大使品茶”活动在陕西省安康市举办。农业农村部国家首席兽医师(官)李金祥、陕西省人民政府副省长钟洪江致辞,农业农村部农业贸易促进中心主任马洪涛、陕西省农业农村厅厅长孙矿玲、安康市委书记武文罡、市政协主席周...

2023-05-21 -

紫阳:“五茶并举”推动富硒茶产业高质量发展

今年以来,紫阳县坚持茶产业、茶文化、茶科技、茶市场、茶人才“五茶并举”发展之路,扎实补短板,积极锻长板,加快构建适应高质量发展要求的现代茶产业体系。做优茶产业。进一步规范茶叶加工工艺流程,推广机械化、智能化作业,引进建立精深加工生产线,提升...

2024-04-22 -

安康富硒茶十大明星产品--和平翠峰

安康富硒茶十大明星产品和平翠峰安康富硒茶,常饮常安康为持续提升安康富硒茶区域公用品牌影响力和市场竞争力,助力安康富硒茶全产业链高质量发展,市农技中心联合市茶业协会、市茶叶学会,组织开展了“安康富硒茶”十大明星产品评比。经企业自愿申报,市农技...

2023-12-12 -

紫阳县城关镇成立首家村茶业协会

为推动全村经济社会发展,推动茶叶的优质提升、促进茶叶的创新发展、提高全村茶叶产业的竞争力,2023年6月26日,紫阳县首个村级茶业协会--塘么子沟村茶业协会正式成立。

2023-06-29